创变赋能,绘就珠海教育强市新蓝图|广东教育强省建设一线深调研

作为粤港澳大湾区的核心城市之一,珠海凭借其独特的区位优势和深厚的文化底蕴,正以创新为驱动,赋能教育发展,不断为教育注入新活力,全力绘就教育强市新蓝图,为城市的未来培育更多高素质人才。

需求导向,推动校地协同创新

2.8万平方米的北京理工大学珠海科技园(起步区),围绕公共技术服务平台、创新中心、成果转化、企业孵化等方面,致力于打造国际一流的“政产学研金服用”一体化创新平台。目前,科技园已引进13家科技企业入驻,其中校友企业7家。

“刚到珠海的第一个月,我们就和科技园的企业签订了合作协议。”莫非博士毕业于东京大学,2023年获得国家级青年人才称号;2024年4月回国后加入北京理工大学集成电路与电子学院,9月全职到珠海校区工作。他主要从事先进三维集成电路制造工艺的相关研究,“我们结合高校理论优势与企业生产整合能力,不仅解决现有技术瓶颈,更着眼于未来产品的前瞻性研发。”

珠海以“大学即城市、城市即大学”共生为发展理念,集聚10所高校。各高校紧扣地方产业需求,在学科布局、人才培养、科研转化等领域开展特色实践,成为区域创新发展的核心引擎,形成“高校赋能地方、地方支持高校”的深度融合格局。这些高校不仅为珠海培养了大量高素质人才,还在科研创新、社会服务等方面发挥了重要作用。

中山大学珠海校区作为中大“三校区五校园”的重要一极,依托“深海、深空、深地、深蓝”学科群和人文社科学科优势,与珠海城市发展同频共振。校区聚焦国家重大战略与粤港澳大湾区需求,布局大海洋学科专业集群与电子信息学科集群,其中电子科学与技术、数学等5个学科入选国家“双一流”。校区还通过“一带一路”研究院、区域国别研究智库等平台,为国家和地方提供决策支撑,提升珠海在大湾区及“一带一路”倡议中的地位。

在人才培育方面,中大珠海校区依托人工智能研究院、天琴前沿科学中心、南方海洋实验室等科研平台,吸引两院院士7人、其他国家级高层次人才87人,形成高层次人才聚集效应。截至2024年12月,校区在校生15200人,其中博士生占珠海高校总数的73.8%。近三年超800名毕业生进入当地党政机关、国企和事业单位。据不完全统计,学校目前有万余名校友在珠海工作生活,成为地方发展的重要智力支撑。

产教融合与成果转化方面,中大珠海校区与国家科研机构、港澳科研单位、企业联合培养研究生,2023—2024年技术成果转化95项、合同额近亿元,在人工智能、微电子等领域与本地企业联合攻关。校区还计划2025年建设国家大学科技园,围绕海洋经济、新一代信息技术等珠海重点产业,打造全球领先的成果转化与产业化平台。此外,校区开放珠海海洋科普教育基地、“中山大学”号海洋综合科考实习船等科普基地,2024年接待超4万人次,为地方基础教育和科学普及注入动力。

立足新时代,北京理工大学(珠海)契合国家战略需求和服务粤港澳大湾区建设,全维度助力地方经济社会高质量发展,创新建设海洋科技、空天信息、能源交通、前沿交叉、社会科学五大学域,重点打造船舶与海洋工程、交通运输工程、大气科学等主干学科。

北京理工大学(珠海)党委副书记、副校长高伟涛介绍,目前,校区有复杂环境科学探测、微纳航天器等科研团队46个,以及中国蓝眼、临近空间环境特性及效应全国重点实验室等重大平台,此外,还与珠海市人民医院共建医学工程学院,开展校地合作。

在产学研平台建设上,北京理工大学大湾区创新研究院的 5000平方米公共技术服务平台,覆盖1003项检测能力,年均输出报告200余份。大湾区创新研究院副院长罗回彬表示:“我们构建‘企业需求牵引—高校技术攻关—政府政策护航’的协同生态,目标是让珠海成为全国智能机器人关键技术的创新高地。”

低空经济创新中心是大湾区创新研究院的另一重点方向,他们联合北京航空航天大学等高校、珠海市低空产业投资运营有限公司等企业,推动全国首个低空经济跨境示范区建设。“珠海拥有‘海陆空立体场景’和港珠澳跨境优势,我们正探索低空交通管理、无人机物流等技术落地,未来这里将成为大湾区低空经济的‘试验田’。”罗回彬说。

在高校赋能地方发展的同时,地方也在政策支持上为校地融合提供重要保障。珠海市委、市政府印发推动全市高等教育高质量发展的实施意见,明确了支持高校发展的具体措施和目标。

同时,珠海还向5所在珠高校派驻了专职党委副书记,通过党建引领,进一步加强了高校与地方的协同合作,确保高校发展与地方经济社会发展同向而行。

标杆引领,打造教育示范高地

在珠海教育强市建设的新征程中,一批具有示范引领作用的学校和品牌正崭露头角,以创新的实践和卓越的成果,为珠海教育高质量发展树立了标杆。

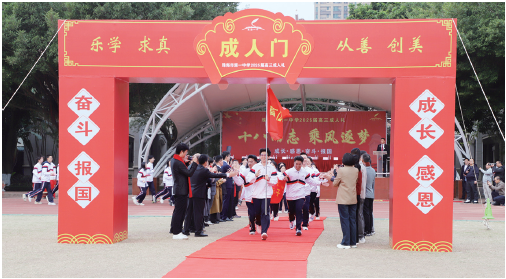

作为珠海基础教育“排头兵”,珠海市第一中学坚持“高质量,有特色,现代化”的办学方向,以“用美的教育造就美的新人”为办学理念,致力于培养具有科学精神、家国情怀、国际视野的优秀公民。

珠海一中以校本课程特色化、学科课程结构化为实施目标,以学科特色课程建设为引领,以育人方式变革为重点,构建“五育”融合的全学科“创美育人”课程体系:纵向上实现以学生发展核心素养贯穿各层级课程设计,将基础型课程、拓展型课程和探究型课程融为一体;横向上实现全学科与跨学科相结合的特色课程建设方案,构建了特色引领与丰富多元兼顾的课程体系。

“为响应国家对拔尖创新人才培养的战略需要,满足不同学生个性化学习的需要,我们加强科学教育课程建设,以科技创新、航空航天等课程作为优质龙头课程,以科学情境(S)、科学知识(K)、科学能力(C)、科学身份(I)四个维度为框架,通过全学科融合,创新构建起指向核心素养的‘SKCI’课程体系,全面发展学生的科学素养。”珠海一中党委书记张六安介绍。

在珠海一中以“创美育人”理念引领特色课程体系建设的同时,与之交相辉映的珠海市第二中学正以“大思政”课程体系为载体,共同构筑基础教育的品牌矩阵,生动诠释了珠海基础教育品牌集群的多元共生效应。

珠海二中致力于建设现代化、国际化、优质化、特色化的国家级示范性知名高中,以培养具有家国情怀、国际视野的新时代青年为教育教学目标,通过融合国防教育、科技创新等特色资源,构建了“课程思政+思政课程”协同育人的“大思政”课程体系,有效破解传统思政教育单向灌输的困境,推动思政教育从“学校小课堂”向“社会大课堂”延伸。

“学校‘大思政’课程体系分理论奠基、实践拓展、特色融合三个模块。”珠海二中党委书记郑军介绍,“理论奠基模块为以马克思主义理论为核心内容,结合珠海市的地域文化、历史资源等,开设香山历史文化探寻、珠海特区精神传承、珠海文化创新创造等内容的地方特色思政课程;实践拓展模块为组织学生开展社会实践活动,如参观爱国主义教育基地、社区志愿服务、企业调研等;特色融合模块为邀请行业专家、道德模范、优秀校友等走进校园,开展专题讲座,分享他们的经验和故事。”

同时,珠海二中采取“三维”评价体系:以记录学生课堂参与度、研学报告质量,采用“成长档案袋”动态跟踪等形式,开展过程性评价;通过主题演讲、课题答辩等形式考核知识内化程度,开展终结性评价;引入第三方机构评估学生社会责任意识、团队协作能力的提升,开展增值性评价。

在特殊教育领域,珠海正全力创建“国家特殊教育改革实验区”。3月,珠海市教育局印发《珠海市创建国家特殊教育改革实验区实施方案(2025—2027年)》,提出了“提高特殊教育服务水平,促进特殊教育资源的有效整合和优化配置,推动全市特殊教育普惠水平全面提升”的目标。

经过三十余年不断的探索和改革,珠海市特殊教育学校构建了学前衔接、义务教育到职业高中贯通培养的特殊教育学校课程体系,并通过优化特殊教育资源(指导)中心建设、创建教育与康复相结合的课程体系、推进“医教双轨”实施路径等措施,初步形成了特殊教育普惠融合高质量发展的有效路径。

珠海特校充分发挥自身特殊教育教学优势,联合香洲区、金湾区、斗门区特校为主要成员校,辐射带动其他有资源教室的普通中小学和幼儿园,从学生入学评估、常态教研、教师培训等方面,形成“1+3+N”的特殊教育集团化办学模式。

“我们将进一步发挥学校作为集团核心校的示范引领作用,整合和优化配置特殊教育资源,加强特殊教育内涵示范项目和精品课程建设,聚焦成员校内涵发展,激发办学活力,努力满足有特殊需要学生的多样化需求。”珠海特校党委书记黄小贤说。

珠海的中等职业教育同样绽放出耀眼光芒。珠海市第一中等职业学校以“和乐校园成就出彩人生”为办学理念,紧密对接粤港澳大湾区产业升级需求,为区域发展培养了近5万名高素质技术技能人才,成为全省唯一两度获“全国教育系统先进集体”称号的中职学校。

珠海一职坚持升学与就业“双轮驱动”,助力学生多元发展。通过“3+证书”高考等多种升学渠道,优秀学子直升本科院校,更有毕业生成功考入名校攻读研究生。

产教融合方面,珠海一职精准对接区域产业,设立旅游部、现代商贸部等6大专业部,打造会计电算化等4个国家级重点专业,建设中餐烹饪等3个省级“双精准”示范专业,依托产业学院和校企合作工作室,与龙头企业共建实训基地,实现“课堂即企业、毕业即就业”。近五年,毕业生对口就业率达96%,为珠海现代服务业和先进制造业输送了大量人才。

学生为本,构建特色育人模式

在推进教育高质量发展的进程中,如何挖掘自身的资源与优势,因校制宜地走出各具特色的育人之路,让每个学生都能在适合的教育中绽放出光彩,考验着学校的办学智慧。

金湾区四季学校的校园环境充满了童话色彩,建筑以彩虹的七色为主色调,打造了如梦似幻的学习空间。教学区分成“海洋王国”“森林部落”“天空之城”三大主题区域,48间115平方米的班级教学课室宽敞明亮,与非遗、艺术、国学、科技等功能教室相映成趣,专业剧场、图书馆、校园电视台等一应俱全,为学生全面发展提供了丰富的物质载体。

四季学校构建的“校家社幸福教育共同体”是教联体建设的创新样本。学校携手政府、社区、高校、企业等40多家单位,共同建设了全国首个校家社幸福教育农场,开展共建共研共创的校家社协同育人实践。学校将国家课程与幸福农场有机融合,开发出系列农场教育课程。

“在这里,学生可以亲近自然、实践探索,不同学科教师协同教学,引导学生用数学知识规划种植区域,用语文知识撰写种植日记,用科学知识观察植物生长,实现了跨学科的融会贯通。”四季学校党支部书记、校长张浩说。

金湾区鱼林小学的足球特色因一个灵动的身影而更具温度。

刘佩璇,一个在球场上如风般奔跑的女孩,凭借对足球的热爱与执着,成功入选广州市足协U12代表队。每天放学后的专业训练从未影响她的学业,反而磨砺出她高效的时间管理能力。面对两地教学节奏的差异,她主动请教,利用课间和午休时间查漏补缺,用自律与拼搏诠释着“以球健体、以球促智、以球铸魂”的精神内涵。

鱼林小学的“一三六”体育模式为学生提供了成长的沃土。学校推行“1+1”课程,一、二年级学生补充1节体育或足球特色课,三至六年级学生补充2节,实现全校学生每天一节体育课。足球大课间将传统文化项目与足球专项训练整合,提升学生身体素质与控球技巧。学校还通过班级联赛、足球嘉年华等活动为学生搭建展示平台,让足球文化融入校园每个角落。

在斗门区乾务镇中心小学,一场别开生面的“体教融合”实践正悄然改变着学生的成长轨迹。学校强化师资力量,选派体育教师参加各级培训,与校外体育机构合作引进专业教练,形成“学科教师+专业教练”双师团队,为足球教学提供坚实保障。体育教师足球专项持证率达100%,他们不仅传授足球技能,更注重培养学生的团队协作精神与坚韧品质。

在课程融合方面,学校构建了全面且富有活力的足球课程体系。基础课程实现了全校普及,确保每个学生都能接受到扎实的足球教育。特色课程则根据学生的不同需求和水平进行分层设计,让每个学生都能在适合自己的轨道上成长。学科融合创新课程包括“足球+科学”“足球+数学”“足球+艺术”等跨学科项目。例如,通过分析足球轨迹来激发学生的科学思维,利用足球比赛的轮次安排提升数学计算能力,还将足球训练场景作为美术写生的素材,丰富艺术创作内容。学生在不同学科的交融中,不仅提升了足球技能,更全方位地提升了综合素养。

斗门区实验中学的校园里,有一片温馨的“适悦”心园。在这片350平方米的空间里,学校以“适悦”心育理念为核心,营造出舒适、包容的氛围,成为学生心灵的港湾。“适悦”心育,蕴含着“适应、适合、舒适”与“悦纳自我、悦纳他人、悦纳当下”的深刻内涵。

教育不仅要关注学生的学业成绩,更要注重其心理健康与人格健全。为此,斗门区实验中学构建了“适悦”心育课程体系,开设情绪管理、人际交往、生涯规划等课程,通过游戏、讨论、实践等多种形式,引导学生认识自我、接纳自我、调控自我。学校打造了专业的心育教师团队,他们不仅承担教学任务,还为学生提供个体咨询与团体辅导。此外,通过心理健康教育周、主题班会、心理拓展训练等丰富多彩的活动,帮助学生在实践中提升心理素质。

湾区联动,促进教育交流合作

课堂上,澳门学生积极参与语文、数学等课程讨论;社团活动中,他们领略敦煌文化魅力,亲手绘制书签;参观珠海市博物馆,他们深入了解珠海历史文化名人及其影响,激发爱国情怀;家庭生活体验环节,珠海家长为澳门学子营造温馨氛围,共同品尝美食、分享生活趣事,加深了解与友谊……

这是珠海市九洲中学与姊妹学校澳门濠江中学开展的“共情共生共发展,同心同力同向行”主题研学活动。活动涵盖课堂学习、社团活动、博物馆研学、家庭生活体验等内容,让两地学生“同吃同住同学习”,在深度互动中打破了地域隔阂。

珠海与港澳地缘相近、人文相亲,在教育交流合作方面有着天然的优势与深厚的基础。随着粤港澳大湾区建设的深入推进,珠海积极搭建起各类教育交流合作平台,拓宽交流渠道,丰富交流形式,让教育要素在大湾区内充分流动、深度融合。

珠海通过专项政策,鼓励学校与港澳在师生交流互访、联合科研攻关等方面,开展姊妹学校结对。目前,珠海累计缔结珠港澳姊妹学校(园)134对,涵盖学前到高中各学段。

得益于此,珠海连续6年举办横琴粤澳深度合作区人工智能大赛暨粤港澳青少年机器人大赛,吸引大量港澳青少年的积极参与,为他们提供展示科技创新能力、交流合作的优质平台;2023年,珠海启动珠澳千名学子两地研学行活动,设计打造“五色”研学路线,吸引港澳师生来珠研学考察300余批次、3万余人;2024年,为庆祝澳门回归祖国25周年,珠海联合澳门开展中学生爱国主义知识竞赛,近万名珠澳学子报名参赛。

这其中,香洲区大力推进教育部立项的“粤港澳文化融合课程建设研究”项目实施,积极组织开展形式多样的爱国主义系列活动。例如,凤凰中学以“同升一面旗,同听一寄语,同上一节课”为契机,和姊妹学校澳门培华中学开展纪念“五四运动”105周年珠澳两地联合活动;九洲小学与姊妹学校香港圣公会主恩小学,举办“同升一面旗,共筑中国心”主题联谊活动,通过在国旗下粤港澳子女共唱国歌,表达对祖国的热爱。

在香洲区,各校还聚焦传统文化交流,通过多样化的文体活动,为学生搭建展示才艺、增进交流的平台,增进三地学生对中华传统文化的认知、认同,促进文化传承与创新。

例如,夏湾中学打造珠澳青少年传统文化实践基地,邀请澳门广大中学到校开展文化交流,体验传统文化茶道,感受师生制作的天然草本化妆品,了解细腻的苏绣等传统文化优秀作品;九洲中学与澳门濠江中学共同参与经典朗诵、书画联展、端午民俗实践等主题活动,书法社团互赠作品,彰显珠澳文化同根同源的深厚底蕴。

九洲中学与濠江中学自2018年缔结为姊妹校以来,在课程建设和教研合作方面成果丰硕。九洲中学党总支书记姜楠介绍,课程建设上,两校实现资源共享与融合,九洲中学以“求真”课程体系为核心,通过社团活动和特色课程丰富学生课余生活;濠江中学则探索“人工智能创新教育”,引入智慧体育和AI黑板等技术提升课堂效率。

同时,两校注重学科融合,将爱国主义教育和传统文化教育融入日常教学,如九洲中学的拼图大赛、征文比赛,濠江中学的国旗国歌教育等,增强学生的爱国情怀和文化认同。教研合作方面,两校共同构建“网络教研新生态”,通过线上线下相结合的方式联合开展主题研讨活动,如主题研讨、“阅读经典”教研活动等,有效促进了教师间的教学经验分享和教学能力提升。

从高等教育与地方产业的深度融合,到各类学校优质示范的标杆打造,从特色育人模式的多元探索,到粤港澳大湾区内的教育交流合作,珠海教育正以蓬勃的生机与活力,在广东教育强省建设大局中展现担当作为,为粤港澳大湾区的教育协同创新发展贡献智慧与力量。

数读珠海教育

2022年启动基础教育学位攻坚三年行动,三年新增各级各类公办学位10.42万个,比攻坚前增长近40%。

公办幼儿园在园幼儿占比提升至50%,应对了“全面二孩”政策带来的入学高峰。

已组建11个跨学段办学集团和10个跨区域教育集团,覆盖全市45%以上的公办学校。

拥有10所高校,包括7所本科院校和3所高职院校,其中“985”高校校区3所。

推进“百千万工程”教育行动,市级教育部门推动10所在珠高校与14个镇签约结对,开展61个共建项目。

目前在珠就读港澳籍学生约4600人,累计缔结珠港澳姊妹学校(园)134对,涵盖学前到高中各学段。